Si le concept de mode existe depuis bien longtemps, ce n’est que lors de la période d’industrialisation du XXe siècle que l’on observe une accélération de son cycle dans le monde occidental. L’arrivée de la fast fashion (et plus récemment de l’ultra fast fashion, avec des enseignes comme SHEIN ou Temu) voit les conditions de travail des employés se dégrader, ainsi que la qualité des vêtements produits. L’effondrement du Rana Plaza en 2013, usine de confection de vêtements au Bangladesh, témoigne de ces conditions désastreuses et remet en question le système de production global. En réponse à cette catastrophe, le mouvement Fashion Revolution a été créé, ainsi que la Soirée En Mode Éthique par l’association The Greener Good. On vous en dit plus dans cet article.

Retour sur l’histoire de la mode et son évolution

Alors qu’au XIXe siècle, la mode est réservée à une élite féminine aisée, notamment grâce aux défilés de haute couture, elle se popularise au XXe siècle du fait de l’industrialisation. La mode devient alors grand public, accessible à tous, et fait ses premiers pas dans le monde de la publicité et des grands magasins.

Après la Seconde Guerre Mondiale, période de privation, les jeunes français et françaises ont envie de changement et d’opulence. On voit ainsi apparaître des vêtements colorés, synonymes d’émancipation. C’est à cette époque qu’émerge alors le mot « fashion », scindant la population en deux catégories. D’un côté les jeunes, rebelles et friands de nouveauté, à qui les collections fashion s’adressent avec, entre autres, la création du bikini. De l’autre, la bourgeoisie, qui refuse ces notions anti-traditionnelles, préférant une mode plus classique. Grâce à des couturiers comme Christian Dior, Paris redevient alors la capitale mondiale de la mode.

Cette lancée anti-traditionnelle se poursuit dans les années 1960, avec l’apparition du jean unisexe et de la jupe au-dessus du genou, apportant un vent de fraîcheur féministe sur la France et choquant les classes les plus conservatrices. Les années 1970 seront quant à elles la décennie des revendications pacifistes, sur fond de pantalons pattes d’eph, de motifs orientaux et de couleurs vives, se prolongeant même dans les années 1980. Ces dernières, avec les années 1990, ouvrent la voie à de nouveaux styles et idéologies : Punk, Grunge, Gothique, New Wave… Jeans mom et crop-tops seront également au cœur des décennies 1990 et 2000, influencés par le look des idoles du moment comme les Spice Girls ou Britney Spears. A partir des années 2010 et jusqu’à ce jour, la digitalisation démultiplie les canaux de diffusion et de commercialisation de la mode.

© DAVE HOGAN/Getty Images

Ces rapides changements de styles vestimentaires, bien que reflétant les idéologies politiques et sociales majeures de chaque époque, sont également particulièrement liés à l’avènement de la société de consommation, pendant les Trente Glorieuses (1945- 1975), mais aussi à l’apparition des marques dans les années 2000, où pour la première fois, la marque compte plus que le style vestimentaire en lui-même. Les grandes enseignes usent alors de moyens marketing et publicitaires faramineux en payant des célébrités pour faire la promotion de leurs produits et ainsi créer une envie et un besoin chez le consommateur. Dès lors, cette société de consommation poussée à l’extrême nous renvoie aujourd’hui à une société qualifiée de société de « surconsommation ». A vouloir toujours produire plus pour moins cher, celle-ci s’est illustrée par l’apparition de la fast fashion, avec des marques comme Zara, Kiabi ou Uniqlo, puis par l’ultra fast fashion, avec notamment les sites exclusivement en ligne comme SHEIN et Temu. Les marques de fast fashion et d’ultra fast fashion ont pour point commun de renouveler leurs collections tous les jours et de produire dans des conditions de travail et d’éthique dénoncées et remises en question depuis plusieurs années.

L’ultra fast fashion : un désastre humain et environnemental

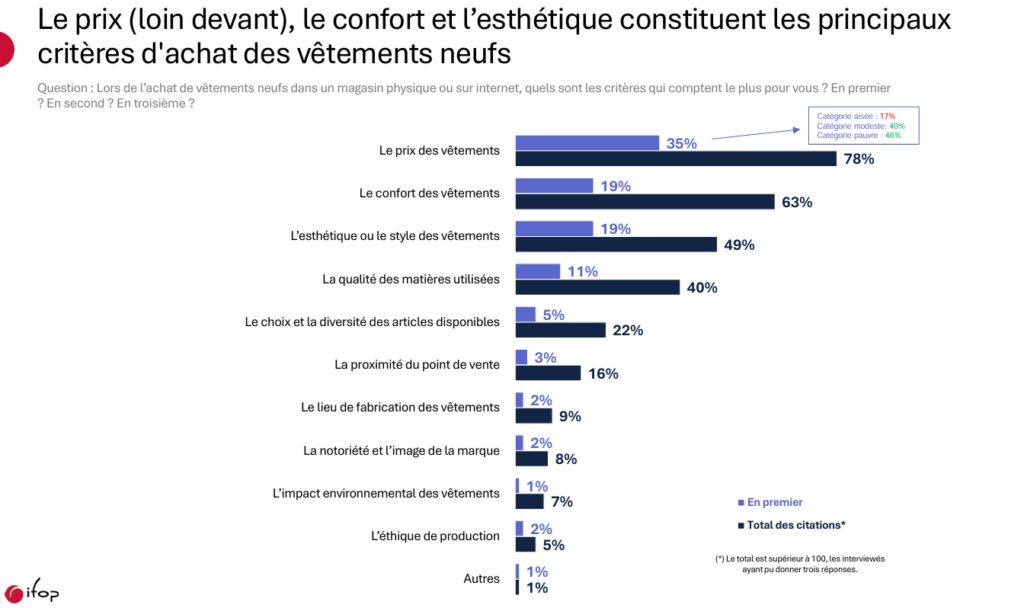

Selon une étude Ifop sortie en février 20251, le critère principal d’achat d’un vêtement en France est son prix, loin devant d’autres critères comme le confort ou l’esthétique. Plus le prix d’une pièce est élevé, moins les gens auront tendance à l’acheter. Cela, les marques d’ultra fast fashion l’ont bien compris, proposant toujours plus de nouvelles collections à des prix dérisoires et à coup de marketing ultra agressif. Leur but : diminuer au maximum les coûts de production, produire en flux tendu et réduire les délais de réassort et de livraison, le tout dans l’optique d’être toujours plus rentable.

© Ifop

Mais cela n’est pas sans conséquence sur la santé humaine et l’environnement. En effet, d’un point de vue environnemental, on estime aujourd’hui que l’industrie textile est responsable de 2 à 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Un chiffre non négligeable, qui ne cesse de croître au fil des années et qui devrait représenter 2,7 milliards de tonnes de CO2 d’ici 5 ans2 ! De plus, chaque étape de la vie du textile contribue à son lourd impact carbone, de sa fabrication (production et transformation des matières premières, dont certaines consomment énormément d’eau3 et d’autres sont issues du pétrole), à son transport à l’autre bout du monde, jusqu’à son utilisation et sa fin de vie. Car même une fois acheté, le vêtement continue de polluer, notamment via les microparticules plastiques libérées dans la machine à laver lors des nombreux lavages (une lessive de vêtements en fibres polyester peut contenir jusqu’à 700 000 fibres microplastiques !). De la même manière, les vêtements issus de la fast fashion sont difficilement recyclables (seulement 1% le sont), et finissent donc souvent leur vie en Afrique, dans des décharges à ciel ouvert, les associations caritatives étant saturées de vêtements de mauvaise qualité. Selon cette même étude Ifop, 82% des français achètent des vêtements neufs au moins une fois par an, avec en moyenne 9 kg de vêtements dont seulement 3 kg sont triés. En Europe, ce sont 4 millions de tonnes de vêtements qui sont jetés chaque année !

© Kevin McElvaney / Greenpeace

Sans oublier le coût humain de cette frénésie vestimentaire, qui relève de l’esclavagisme moderne : exploitation et travail forcé des hommes, des femmes mais aussi des enfants. Ces personnes, souvent issues des pays pauvres d’Asie, travaillent plus de 72 heures par semaine pour un salaire de… 32 centimes de l’heure4 ! Le tout dans des lieux de production dangereux, exposés aux produits chimiques, à des maladies telles que la silicose (infection pulmonaire incurable) et à la fragilité, voire parfois l’illégalité, des bâtiments5.

Ainsi, le 24 avril 2013, à Dacca au Bangladesh, le Rana Plaza, édifice contenant les ateliers textiles de grandes marques de fast fashion occidentales (Mango, Benetton, H&M, Zara, Tex (Carrefour), Camaïeu…), s’est effondré, provoquant la mort de 1134 ouvriers et ouvrières. Il abritait plus de 5 000 personnes dans un immeuble illégal aux murs fissurés et dont les consignes d’évacuation auraient été ignorées par les gérants. Ce drame eut l’effet d’un électrochoc mondial, avec notamment la création du mouvement Fashion Revolution. Présente dans 96 pays, cette organisation se bat pour une industrie textile plus respectueuse des Hommes et de la Terre et cherche à réduire les inégalités sociales et les impacts environnementaux du secteur de la mode.

La Fashion Revolution made in The Greener Good

Pour la 2ème année consécutive, The Greener Good a rejoint le mouvement Fashion Revolution en organisant sa propre soirée “En Mode Éthique” le 23 avril dernier à la Chapelle de la Trinité de Lyon. Fort de son succès, avec plus de 350 personnes présentes, le but de l’événement était de questionner l’impact de l’industrie textile et de mettre en lumière les alternatives locales, responsables et créatives. Le programme a été riche, avec un marché de créateurs locaux, des animations, une exposition exceptionnelle sur le travail de la costumière Pascaline Chavanne, ainsi qu’un défilé de mode et une conférence sur le thème de la mode éthique. Parmi les intervenantes de cette conférence, Nadège Rembeault, cofondatrice de Modeco et Les Curieux, qui dirige aujourd’hui l’atelier de couture en insertion File en Forme et pilote des projets solidaires comme Reloved ou Cent Façons. Autre intervenante et pas des moindres : Glynnis Makoundou, avocate au Barreau de Lyon et fondatrice du cabinet Le Droit à la Mode. Elle accompagne les professionnels de la mode éthique sur les questions juridiques et rend le droit accessible via ses interventions et contenus pédagogiques sur ses réseaux sociaux.

Lors de la conférence, animée par Clémentine Mossé, de nombreuses thématiques ont été abordées, parmi lesquelles le droit de la mode, la fast fashion et ses alternatives ou encore le décryptage des étiquettes et les labels à privilégier lors d’un achat. Pour l’écouter en intégralité, rendez-vous ici : https://youtu.be/dz7XaXRRpRA?si=4crInw2rxSMpQtLe

S’en est suivi un défilé de mode, avec 16 mannequins mettant en valeur les pièces de plusieurs créateurs et créatrices locaux, comme C. Bergamia, Bisart, Ataraxia, Wilma, Martomar, KLS Lunettes, Jeannina et bien d’autres encore.

De nouvelles pratiques plus responsables

Au-delà de mouvements comme celui de la Fashion Revolution, l’Assemblée Nationale a adopté, en 2024, une loi anti-fast fashion, visant à mieux encadrer les dérives de cette industrie. Une victoire pour les ONG environnementales, qui ont cependant déchanté après que la loi ait été amoindrie par les lobbies de la fast fashion, en partie portés par Christophe Castaner, ancien ministre de l’Intérieur et aujourd’hui conseiller pour SHEIN. En réaction à cette proposition de loi, SHEIN a sorti une nouvelle campagne de communication début mai, avec des slogans comme “La mode est un droit, pas un privilège”, ou encore “Pourquoi la mode ne serait-elle réservée qu’aux riches ?”, afin de justifier leurs bas prix par l’inflation, se voulant l’ami du porte-monnaie des français. Leur but est aussi de contester la taxe de 10 euros qui serait soi-disant appliquée à tous ses produits après l’adoption de cette loi, alors qu’en réalité elle s’appliquerait uniquement aux “pires produits” et aux “pires pratiques” environnementales…6 Cette campagne a ainsi fait scandale7 dans le milieu de la mode et de l’écologie, et plusieurs pétitions ont été lancées à l’encontre de l’enseigne. La nouvelle proposition de loi anti-fast fashion devrait ainsi être examinée et votée par le Sénat courant mai. Affaire à suivre donc…

Côté bonnes nouvelles, des pratiques plus durables voient petit à petit le jour pour contrer le phénomène de fast fashion et consommer de manière plus responsable. Voici nos conseils :

Dans un premier temps, vous pouvez réparer vos vêtements troués ou abîmés, en les recousant vous-même ou en les emmenant en mercerie. Certains réparateurs sont même labellisés Refashion et offrent un Bonus Réparation pour faire réparer vêtements et chaussures moins cher8 (Par exemple, une réduction de 7€ pour un trou ou une déchirure, ou 15 € pour réparer une fermeture éclair, 25 € pour faire ressemeler une paire de chaussures en cuir). Si vous avez un côté créatif, vous pouvez également transformer votre vêtement en autre chose. C’est ce que l’on appelle l’upcycling : créer du neuf avec du vieux, sans pour autant transformer ou déconstruire la matière première que l’on utilise. Par exemple, transformer votre jean en short.

Et si vous souhaitez tout de même acheter de nouveaux vêtements, privilégiez la seconde main, les friperies et Emmaüs9 regorgent de pépites ! Attention cependant aux plateformes comme Vinted, qui, bien que prônant la seconde vie pour vos vêtements, sont controversées elles car entretiennent la surconsommation, tout en générant des déchets et du transport dus aux livraisons. Autre solution : acheter des vêtements à des marques locales écoresponsables, comme Collectif Fringué, Azaadi ou Le Gaulois dans la Métropole lyonnaise par exemple.10

Conclusion

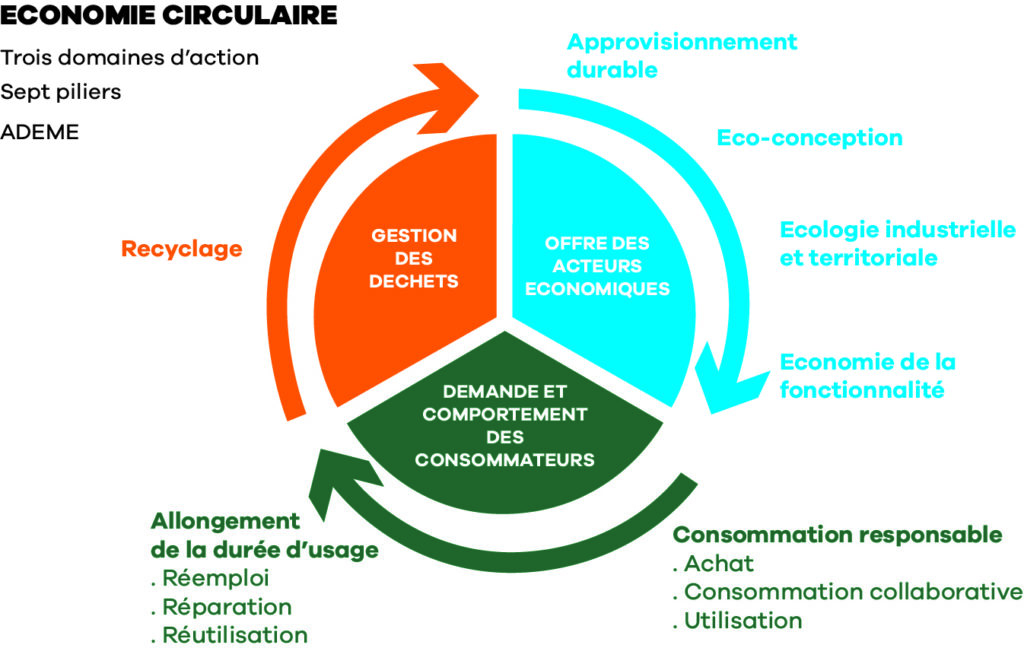

La mode ne cesse d’évoluer de décennies en décennies, s’adaptant aux changements sociétaux. C’est ainsi qu’est née la fast fashion, dans le sillon de la société de consommation et du “toujours plus”. Ce modèle socio-économique présente cependant des limites, étant à la fois un désastre environnemental et humanitaire, comme l’atteste l’effondrement du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh. En réaction à cet événement est né un mouvement de contestation international : la Fashion Revolution. Prônant une mode plus éthique, elle fait partie des diverses solutions alternatives à l’achat de vêtements neufs issus des filières fast fashion, en plus de l’achat de seconde main ou de l’upcycling. L’objectif reste avant tout de sortir du mouvement linéaire Production > Utilisation > Fin de vie (déchet) afin de tendre vers une économie circulaire.

© ADEME

- Rapport Ifop sur l’achat de vêtements et l’accès à la mode des Français (février 2025) : Présentation PowerPoint

↩︎ - Source : Oxfam, septembre 2020 https://www.oxfamfrance.org/agir-oxfam/impact-de-la-mode-consequences-sociales-environnementales/ ↩︎

- NB : Pour fabriquer un tee-shirt en coton, 2 700 litres d’eau sont nécessaires !

↩︎ - Pour un tee-shirt vendu 29 euros, seulement 16 centimes reviennent à l’ouvrier·ère qui l’a fabriqué. ↩︎

- Voir documentaire France TV sur les conditions de production des articles SHEIN ici : SHEIN : Enquête sur le géant de la fast fashion – Le documentaire en replay – SHEIN : Enquête sur le géant de la fast fashion | France TV ↩︎

- Voir la publication LinkedIn de Flore Berlingen sur le sujet : https://www.linkedin.com/posts/floreberlingen_la-pub-shein-a-pourri-votre-journ%C3%A9e-activity-7322986396388913153-r5xV?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAFkSJfoBpYaN29DrHVHL0QO3FSI3Tc6wv8w

↩︎ - Publication Instagram du compte @pourunreveilecologique qui reprend la campagne de communication de SHEIN “version honnête” : Pour un réveil écologique (@pourunreveilecologique) • Photos et vidéos Instagram ↩︎

- En savoir plus ici : Bonus Réparation ↩︎

- L’explosion de la seconde main est responsable d’une baisse de la quantité et de la qualité des dons réalisés au profit d’association et de leurs bénéficiaires. Ainsi, si vous ne voulez plus de vos vêtements, donnez-les aux Emmaüs ou au Foyer Notre Dame des Sans Abris plutôt que de les vendre sur Vinted. ↩︎

- Retrouvez plus d’adresses de magasins de vêtements écoresponsables dans notre Guide pour Consommer Responsable à Lyon & ses environs, dont la 3ème édition sortira en septembre : Guide d’adresses engagées à Lyon pour consommer responsable !

↩︎